“1976年7月28日凌晨三点四十五分,唐山,重灾。”警卫员推门而入,声音带着金属般的颤抖。华国锋放下手里文件配资平台开户,几乎是冲口而出:“马上报主席!”这一句短短的指令,将惊雷般的噩耗送向了病榻上的毛泽东。

那之前的半年里,悲痛像浪潮一波接一波。周恩来的灵车刚驶出八宝山,朱德总司令的骨灰盒又摆上水晶台,一次次的悼念刚刚结束,政治局里仍弥漫着白花和哀乐的味道。北京城的夜,灯火都是暗的,人们的情绪也低到尘埃里。谁都没料到,大地会在此刻发怒。

地震震中尚未确定时,京城恍若陷入无声剧场。高高的电话线在风里摆动,指针滴答,没人敢开口确认任何数字。十八分钟后,密电码敲响:震中——唐山。66军197师无线电连仅存的小型电台将信号挣扎着甩向天空,报务员吴东亮手背磨破,血迹糊住话筒,但那一句“90%房屋倒塌,90%群众被埋”还是被清晰收录。

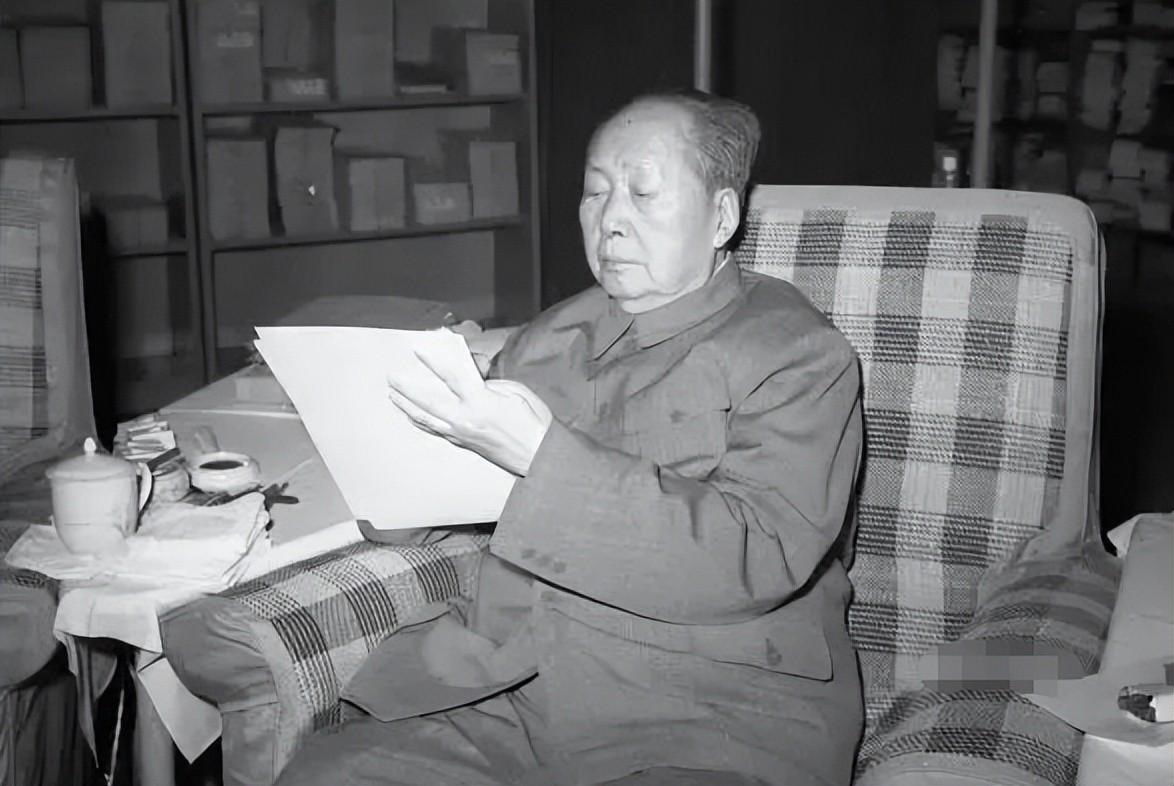

北京震动不大,却足以把中南海里每盏灯摇得刺眼。毛泽东被抬到院中时还穿着宽大的棉睡衣,他迷迷糊糊问:“怎么到外面来了?”秘书低声道:“地震,具体不详。”老人没再追问,脸色却瞬间变白。七月的夜风并不凉,他却打了个彻骨的寒战。

紧急会议在紫光阁开到天亮,满桌的茶水无人动。来自唐山的李玉林简单一句“唐山平了”,击碎了残存的侥幸。华国锋当即起草报告,一小时后送到202房间。毛泽东喘得厉害,仍坚持看完,他抬头问:“七点八,什么意思?”地震局刘英勇赶来,用比喻解释——相当于四百枚原子弹同时在地下炸响。老人手背一抖,泪水竟顺着皱纹往下滚,床边的秘书愣住:从延安到北京,这还是第一次看见他嚎啕大哭。

救援列车在七月二十九日凌晨轰进唐山北站。雨下个不停,战士跳下车就用双手扒砖。指甲纷纷翘起,没一个人停。废墟底一声微弱的“有人吗”,几十名解放军立刻把工具扔远,仅凭血肉往下掏。那晚唐山无数角落传来同一种节奏——石块撞击声、呼救声、战士粗重的喘息声,三种声音混在一起,像战鼓也像挽歌。

毛泽东对灾情报告一份不落亲自批示。八月十八日,他用颤抖的笔尖在《关于唐山丰南一带抗震救灾的通报》上签了名字,这被秘书认定为最后一次“亲笔”。张玉凤回忆,那天老人说话费劲,只写下四个字——“继续全力”。字迹扭曲,却把他的意志钉在纸上。

八月底,唐山首批康复伤员联名致信主席。信封于九月二日进入中南海时,毛泽东已难以言语,他示意护士念给他听。几句“感谢人民子弟兵”和“期盼早日重建”听完后,他轻轻点头,嘴角却止不住地发抖。

九月八日,临终前一天,他还在翻阅文件。护理记录显示,整整十一次,每次不过十几秒到半分钟。监护设备不时报警,医生劝他休息,他摆摆手。秘书站在旁边不敢出声,只能暗暗掐自己手心,生怕哭出声打扰老人最后的坚持。

1976年9月9日零点十分,呼吸机上那条线归于平直。此刻距离唐山地震不过四十四天。广播里《告全党全军全国各族人民书》传到唐山,废墟间的大喇叭嘶哑,群众、战士、医护一同失声痛哭。有人跪在断墙前,磕头磕到额头流血;有人把泥巴当香炉,插上半截蜡烛;更多人只是攥紧拳头,默不作声。

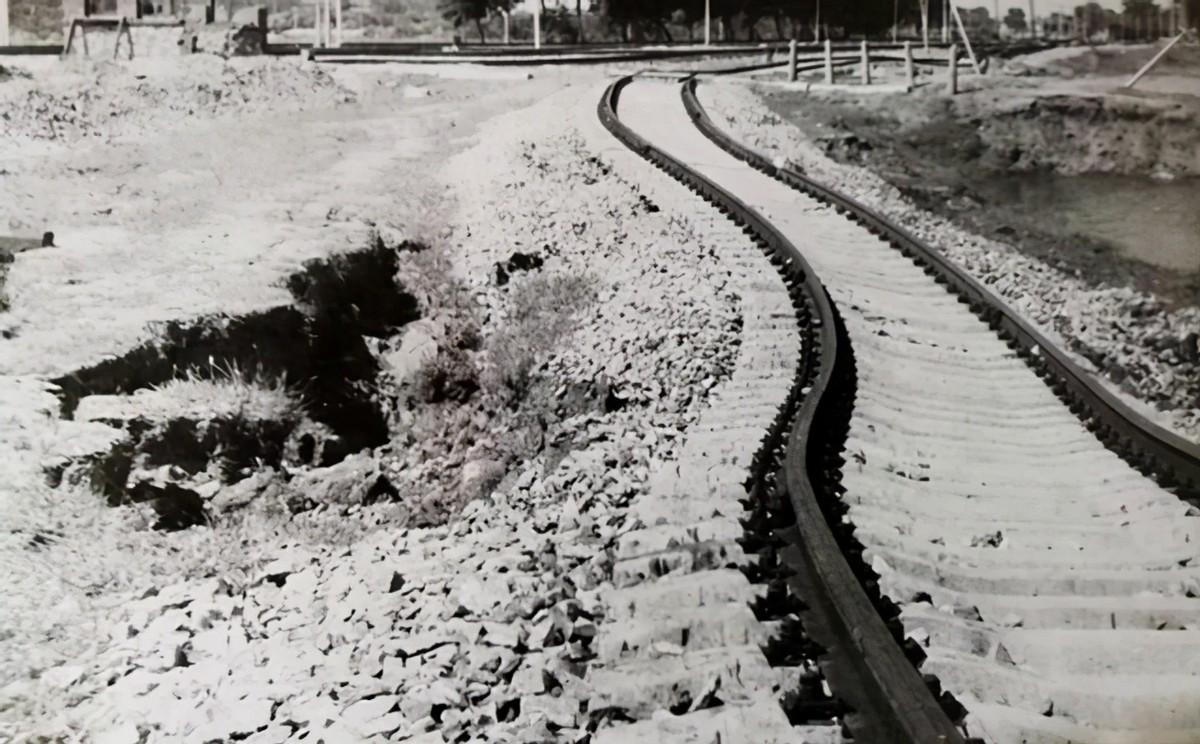

唐山的重建没有停。巨型塔吊日夜运转,新砖一车接着一车卸下。地震局最新统计,24万余同胞罹难,损失难以计数,但余震尚未消失,重建队伍却越聚越多。十月,京沈铁路部分区段恢复通车;年底,第一千户受灾群众搬进板房;次年春,大批婴儿在临时产房里出生,哭声透亮,像是对死亡最直接的回应。

对那一年亲历者来说,七月的碎石与九月的挽歌交织成无法磨灭的记忆。而那位在病榻前嚎哭的老人,用最后四个字交付的指令——继续全力——也成了后来唐山从焦土走向新生的火种。

中鑫优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。