“1949年仲夏的一个闷热夜里,突然对身边警卫低声说:‘真想干脆死在汉中算了。’”——距离他登机赴台我要配资官网,只剩三个月。

那句略带自嘲的牢骚,后来被部下当作酒后怨语,却在若干年后被演绎成“通共未遂”的注脚。胡宗南究竟有没有暗中与共产党联络,时人莫衷一是;资料愈披愈多,谜团反而更像迷雾,飘忽不定。

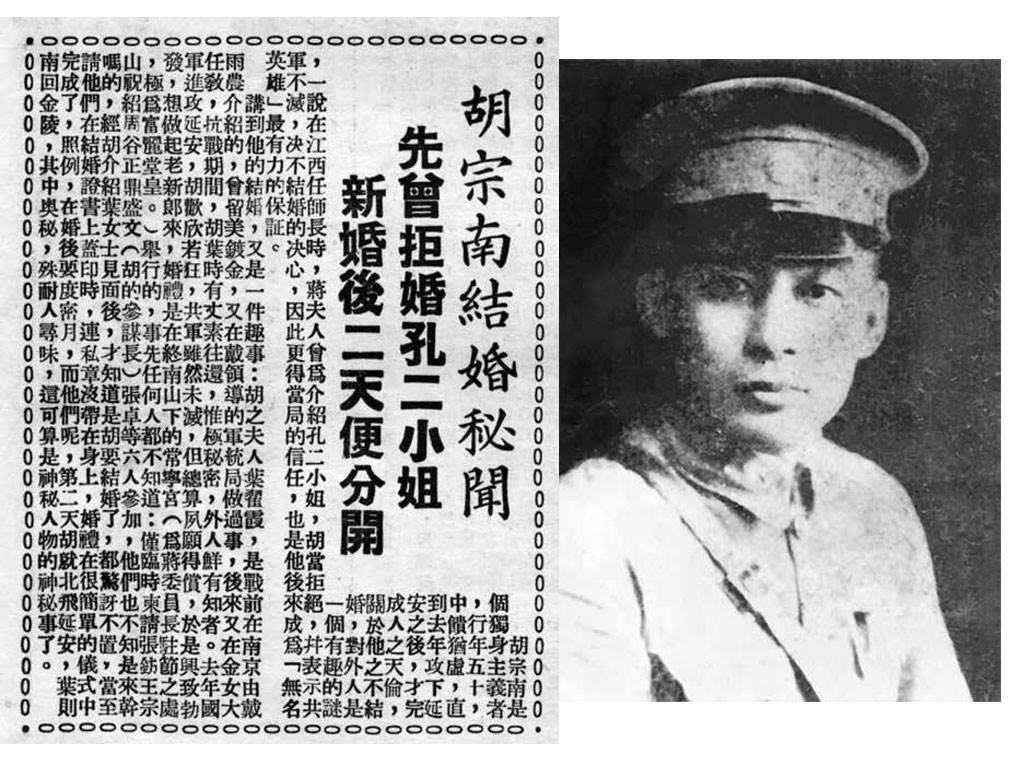

先看最早引爆争议的一条线索。张戎在英文著作里点名胡宗南“配合”中共,台湾出版界闻讯炸锅,胡宗南长子胡为真立刻喊话出版社:“如果损毁我父亲清白,大家没得谈。”出版合同就此吹掉,却挡不住坊间的八卦。人们爱听传奇——头号嫡系竟成“红色代理人”,这剧情足够吸睛。

事实层面,1949年5至7月这段时间确实出现过奇怪的节点。扶眉、宝鸡接连失守,胡宗南退入秦岭后与张新旅长私下谈话;张新随后被捕,彭德怀递信的故事便从这里冒出来。《炎黄春秋》刊文称胡宗南一度动心,准备通过朱亚英“沟通渠道”。然而学界对朱亚英留下的手稿仍存疑点:第一,手稿并未注明收信日期;第二,信件抬头并非彭德怀一贯用语。一旦这两点被打上问号,“策反”桥段就像没拧紧的螺丝,说得再多也不牢。

再看蒋介石专机那一幕。有人说胡宗南原本要“留成大义”,被部下硬塞进机舱;也有人站在军事常识上提醒:西昌若被围而不守,主帅沦俘将严重打击残余国军士气,蒋介石不可能做这种“送人头”的操作。胡宗南意欲固守也好,萌生去留两难也罢,单凭他在机场一度犹豫,就给他扣上一顶“通共帽子”,显得跳跃。

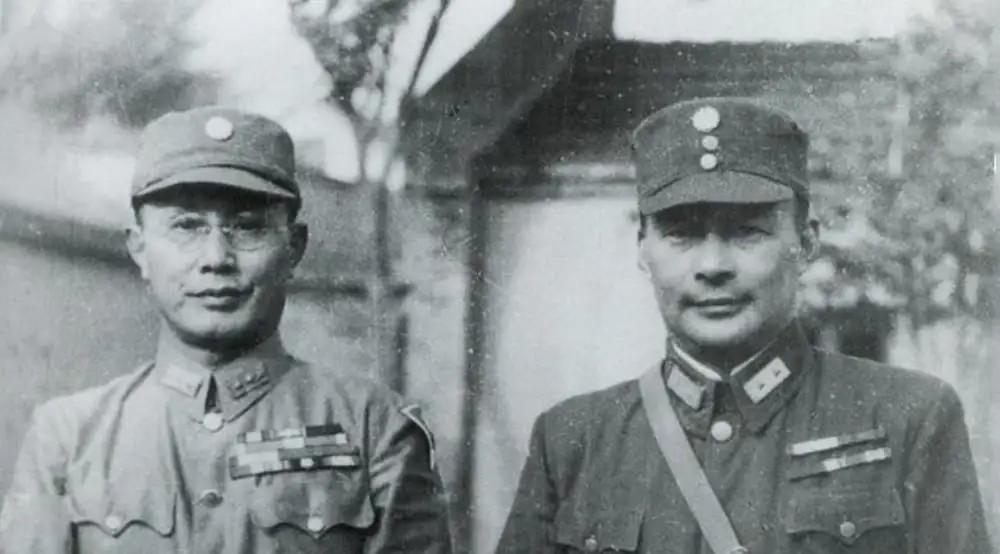

能力短板与立场疑云常被混为一谈。胡宗南一辈子最痛的评价是“志大才疏”。延安“空城计”后,国民党报纸连日吹嘘“西北王立下奇功”,可三个月内他的第一兵团在青化砭、羊马河丢了两万多人。毛泽东曾戏言:“有胡宗南坐镇,我们反而省心。”这话当然带火药味,但也道出一个残酷现实:军事指挥失误不等于故意放水。战场直觉迟钝、后勤调度混乱、基层军官对补给匮乏怨声四起,这些都是真刀真枪暴露出来的硬伤。

有意思的是,真正令胡宗南夜不能寐的,恐怕并非“通共”谣言,而是的潜伏。熊向晖1920年生于广西,1940年经钱瑗介绍加入地下党。胡宗南喜欢读《史记》,又偏爱与清华学生谈理想,对熊向晖颇为投缘,三年内提拔到机要秘书位置。军统事后翻箱倒柜追线索都没发现破绽,直至1947年熊向晖离开西安赴美,保密局才意识到天大的窟窿。胡宗南脸色铁青,叹了句“世事难料”,随即要求低调处理,以免蒋介石震怒。这桩旧案让外界更愿意相信他“心慈手软”。事实上,他当时只是想保住嫡系脸面,再加一点侥幸心理——“总裁”对失败已怒火中烧,自己若背上“被共谍耍弄”的标签,大概跟郭汝瑰一样会被软禁。

台湾岁月对胡宗南而言并不好过。1950年整编总顾问,“反攻大陆”方案他提了三稿,蒋经国批得最狠的一句是:“纸上谈兵比不上一个营的实弹。”山头架构被削平,胡宗南被调去掌管“中华复兴社”,名义上培训青年军官,实则边缘化。闲暇时他爱翻日记,偶尔深夜独坐,拍着桌子冒出断句:“当年守住宝鸡就好了。”那种后悔混杂着倔强,既不肯承认决策错误,又羞于对部下提起。

1962年2月13日深夜,他心脏剧痛,夫人叶蓁拍电请军医。凌晨一点左右胡宗南突然坐起,左手举向天花板,口里断断续续喊了两声“快”,便不省人事。现场医师回忆,握住他的右手时明显感觉到抓握动作,好像想把什么没说完的话攥回来。十分钟后,心跳归零。

对于这位昔日“天子门生”,台北军方只举办了规格中等的公祭。典礼上,老部下议论最多的不是“通共”,而是“若在西安与军共存亡,也许落得干净”。将军本人生前亦多次感慨“早死或许光彩得多”。他被埋在台北碧潭山麓,墓志铭只刻了八个字:“还我河山,事与愿违。”

史料的空隙永远给阴谋论留足了舞台。判断胡宗南是否“红色代理人”,目前仍是罗生门格局:挺他者举例称蒋介石日记从未批评其政治立场;质疑者则指《战史档案》第28卷中暗示“西北情报泄漏极其严重”。查证程序尚在进行,定论早晚会出现,但这与胡宗南个人悲喜并无太大差别——他的成败已写入史册,褒贬也已被时间切割。

站在今天再看,将一名失意将领简单归类为“内奸”或“庸才”都显得草率。他的复杂或许正说明:在内战那张巨大的棋盘上,个人意识与历史洪流之间,永远存在一条模糊地带,足以吞噬任何豪言与荣光。

中鑫优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。