“1954年8月10日上午十点,我能再看一眼那封信吗?”父亲陈掖贤在东北烈士纪念馆对讲解员低声请求。短短一句话,标注了他与母亲赵一曼隔着十八年时空的第一次“见面”。信纸泛黄,字迹凌乱配资台网,却像一把锋利的刀,瞬间撕开了他心里尘封已久的疑团。

那天之后,这位二十多岁的小伙子做了两件别人难以理解的事:一是将遗书全文默抄带走,二是在自己左臂内侧,用钢针蘸蓝墨水,一点点刺下“赵一曼”三个字。对外他只轻描淡写一句——“怕岁月把字迹磨掉,干脆刻在肉里”。其实他在给舅母李坤杰的信里写得很直白:既然母亲用生命完成了她的选择,自己也该用一点疼痛去记住她留下的分量。

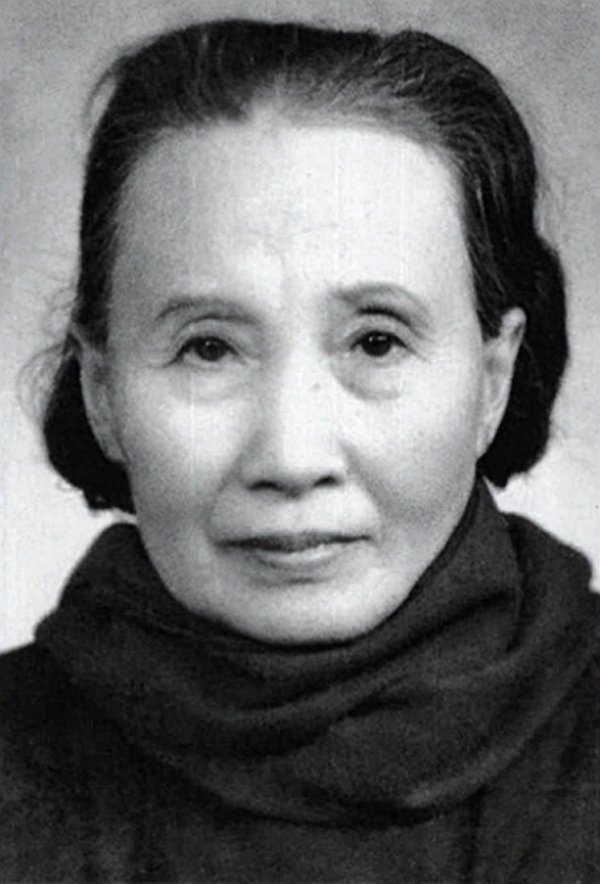

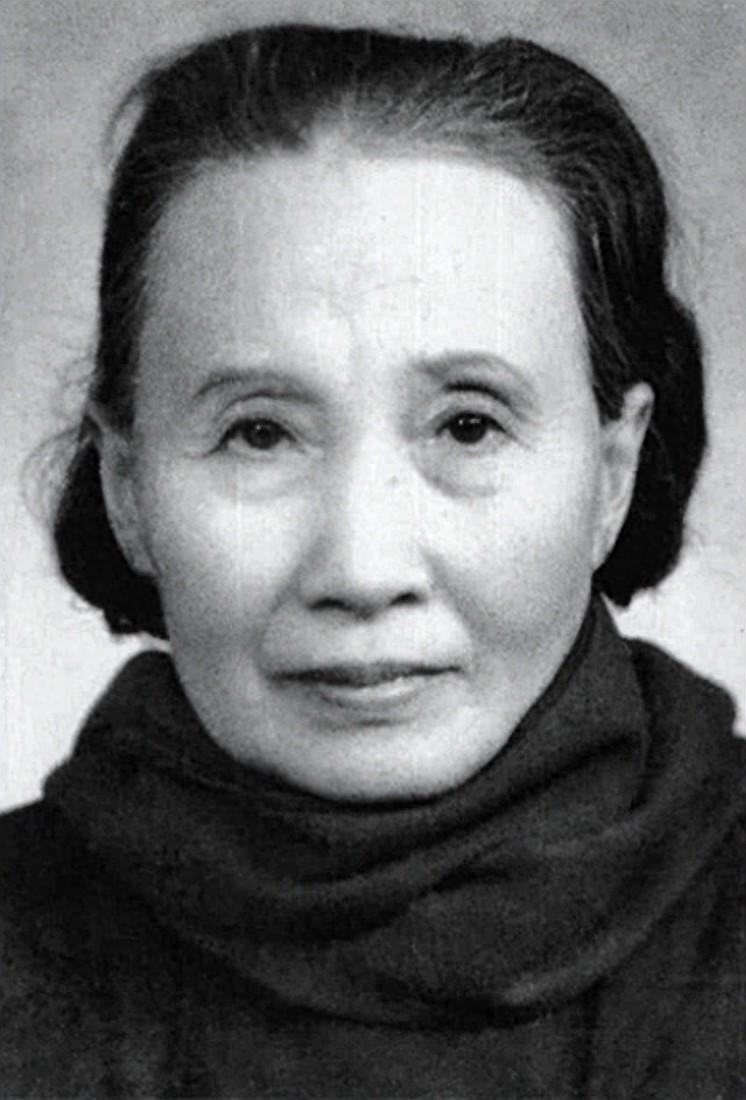

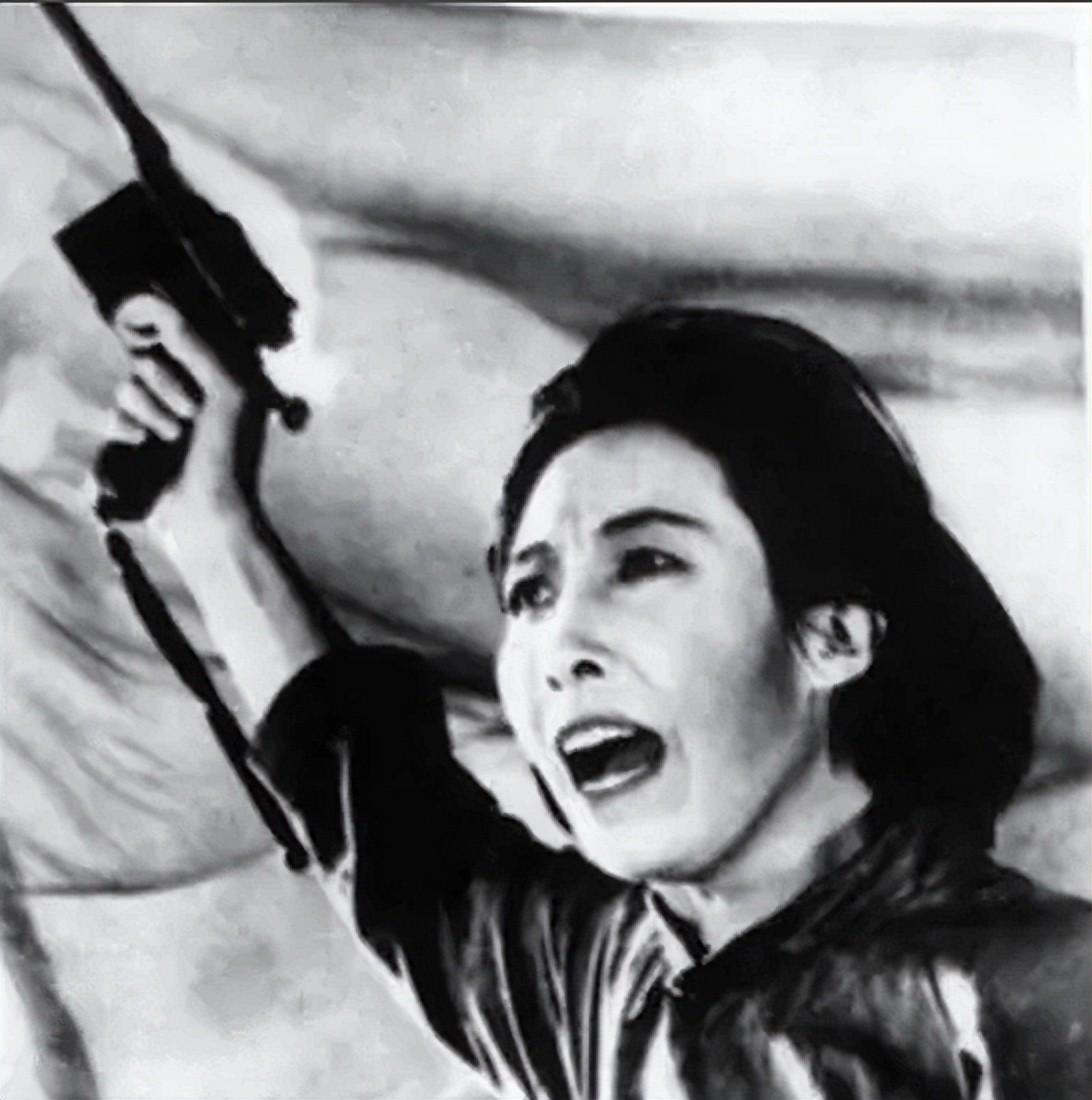

如果时间轴往前推回到1951年,一切仍旧混沌。四川泸州,李坤杰在茶铺里听邻座议论新上映的电影《赵一曼》,片中女主角英勇就义的情节让她心惊:人物的口音太像自己的胞妹李坤泰。李坤杰手里连妹妹一张清晰照片都没有,只能把这份怀疑压在心底,直到她偶然得到一张老同学保存的黑白相片——那一瞬,她几乎确信:银幕上的抗日女英雄,正是多年失联的妹妹。

机缘巧合,四川省监察委员江子能赴京开会,她托他向中央相关部门求证。几番周折,照片送到国务院宗教事务局局长何成湘手中;更巧的是,何成湘正受命调查影片原型。“片中人物也姓李,出生地似在川南。” 两条线索对上后,调查团队立即前往黑龙江省档案馆核对日伪审讯记录。那份日、汉双语卷宗夹带的模糊照片,将赵一曼和李坤泰彻底重叠——轮廓几乎毫无差别。

1954年确认身份的电报抵达泸州,李坤杰泪流不止,却又止不住欣慰:妹妹并未只是“失踪”,而是以另一种方式存在于全国人民的记忆里。消息迅速传到北京,陈掖贤和父亲陈达邦对着褪色相片,久久无语。陈达邦这一刻才明白,十多年前自己从莫斯科回国后迟迟没有妻子消息的原因;而陈掖贤更痛苦,他对母亲的全部印象,仅剩一张婴儿期合影和父亲口中断断续续的叙述。

为了求证,父子俩当月飞往哈尔滨。走进烈士纪念馆,扑面而来的是铁铸的手铐、被烟火熏黑的战旗和墙上一张张烈士名单。陈掖贤站在母亲遗书前,像被钉在地上一样。“母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲前夕……” 这段话让他再也掩饰不了情绪,嚎啕大哭。哭声过后,他提笔临摹;每一个字,用力到笔尖几乎穿透纸张。

刻字的念头,便源于此。钢针扎进皮肉时,他想起母亲在珠河刑场高呼的口号;疼痛来袭,他就提醒自己:这远比不上母亲在电刑下七小时承受的酷烈。刺完三个字,伤口肿胀,他却说“不抹药”,理由是“留疤才像印章,免得日后自己懈怠”。

追溯赵一曼的道路,很多人忽略了川南小镇宜宾的细节。十岁那年,她剪烂裹脚布、当众洗脚的举动,在宗族眼里是“离经叛道”,在姐姐李坤杰眼里却是天生的反叛因子。此后,她考宜宾女子中学、加入青年团、遭族人围攻、用刺人的藿麻吓退媒婆,每一步都显出“刚烈之女”的影子。郑佑之——这位川南党组织早期创建者、她的大姐夫——给过一个毫不夸张的评价:“端女儿乃烈火,不容封建灰尘覆面。”

1927年,赵一曼赴武昌军校时,蒋介石已开始屠杀革命者。她先是政治部宣传干事,后又被秘密调往九江,一路辗转,旧病复发依然坚持任务。再往后,她去了莫斯科中山大学,与陈达邦结婚。婚礼朴素:一枚戒指、一只手表,用来防备将来经费不足。回国时她已怀孕,组织安排她到宜昌建立交通联络站。木板屋外,寒风凛冽,她挺着大肚子搬行李;孩子出生在草堆,取名“宁儿”,寓意“安宁”。

1931年“九一八”事变后,她被派往哈尔滨,以烟盒女工作掩护,发动罢工、筹建抗联。从拿笔写标语到端枪打游击,她转变得极快。1935年秋,为掩护主力撤退,她在小西北沟负伤被俘。一个月的酷刑未撬开任何秘密,日军甚至自东京运来专门针对女性的电刑器具。七小时极限审讯,她昏死过去多次,被强心针拉回,只为继续拷问。审讯官后来说:“她咬着舌尖就是不出声,像铁铸的一样。”

1936年8月2日,行刑车驶往珠河。她向宪兵索要纸币,撕成三片,在颠簸的车厢里写下给宁儿的遗书。抵达刑场,她高呼口号,被刺刀顶住脊背依旧昂首。枪声结束了她的身体,却无法阻止名字在东北大地扩散。

新中国成立后,政府主动提出抚恤事宜,陈掖贤却拒绝。他在回信里说得干脆:“母亲留下的最大财富是信念,不是抚恤书。”从中国人民大学毕业,他没有进入外交口,反而选择了工业系统,觉得“炼钢才能让国家硬起来”。1982年弥留之际,他对儿女叮嘱:“奶奶是奶奶,你是你。不要拿烈士后代当通行证,更不要给组织添麻烦。”交代完,他抬眼望向窗外,手臂上的“赵一曼”三个字依然清晰,宛如新刺。

这里没有传奇式的光环,只有一对母子各自完成的注定孤独而执拗的选择:一个用生命守住秘密,一个用皮肉守住记忆。岁月流转,刺青终会随皮肤老去,但那三个字早已成了另一种不朽。

中鑫优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。